向你讨厌的人学习

没有人可以取悦所有人,最讨厌的人也是相对的心理概念。记住一句有用的话:“请你最讨厌的人吃饭,而不是请你最喜欢的人。”

讨厌,一种未被改良的社会情绪人的身上有两条虫:一条是可怜虫,一条是讨厌虫。可怜虫发作的时候带来怜悯,讨厌虫发作的时候带来反感和不喜欢。谚语说了上句:可怜之人必有可恨之处;它缺了下句:讨厌的人必有可学之处。

对讨厌机制的研究,心理学家说:“当我们讨厌某个人时,往往因为对方身上拥有和我们相同的缺点。”对方将我们的缺点暴露出来,所以我们也将讨厌他的情绪表达出来。这是讨厌发生的秘密。

明星、公众人物、名人……或多或少,在被一部分人“明恋”的同时,也被另一部分人“暗厌”。除此之外,价值观、生活方式、认同感,每个人都有自己的行为模式。细数身边,总会有讨厌的人存在。嘴上说“我讨厌……”其实我们背后都可能是被别人讨厌、被别人非议的对象,不论是职场上、家庭里、朋友圈、传播媒介上都会产生。老一辈人说,少说话,多做事,看看人家爱因斯坦,“跟在他名字后面的永远是相对论,而不是他的婚外情”。

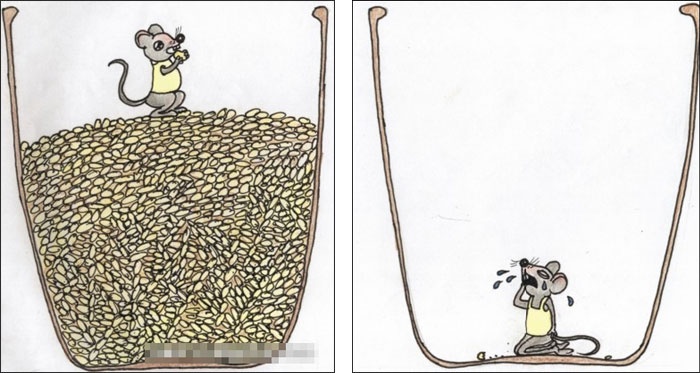

从讨厌模式切换到学习模式在没有氧气的地方,厌氧菌就会横行。学习就是给氧和杀菌。

有评论家说:最讨厌的人是世界的另一个我。此话不假,最讨厌的人的优点是有待发现的幽灵。

有个著名的禅宗公案是讲苏东坡和佛印禅师,苏东坡问佛印禅师看他像谁,佛印说看他像佛,苏东坡则讥笑道:我看你像一堆牛粪。佛印不语。苏东坡高兴地回家说给苏小妹听,苏小妹说:哥哥,你这次又输了,你看别人是什么,你自己就是什么,你的看法是内心的投射。

讨厌是一种感性的说法,如果我们理智地看待,几乎最讨厌的人身上都有值得学习之处。人们的普遍应激反应是同情弱者、讨厌强者。强大者必有讨厌之处,最讨厌的对象往往是因为强大而“获罪”。美国哲人爱默生讲了一句话,他说:“所有的英雄最后都令人讨厌。”人们用讨厌的模式来取得某种平衡和平等,从而适应“强者生存”的达尔文生态环境。

之所以有最讨厌的人存在,因为那也是个我们不能胜任的人。没有任何道理不去学习他。因此,从讨厌模式切换到学习模式,是对待周遭事物最好的方式。讨厌是刹车,学习是踩油门,在经济提速的历史快车道,讨厌使人清醒;而在如今金融危机的滞速车道中,学习则使人进步。

最讨厌的人是相对概念中国人不只会情人眼里出西施,也善于仇人眼里出魔鬼——喜欢一个人,他就是天使;厌恶一个人,那他就是魔鬼。事实上,摒弃世俗的眼光,心平气和地思考,我们所讨厌的人,他们真的一无是处?恰恰相反,他们的许多能力、努力、耐力倒真是值得我们学习。学无定规。那些走在前列的人,开启的是学习模式。可人们也会担心,“我终于变成我所讨厌的人”。这种风险也是存在的,因此有人打趣道:“当你变成你所讨厌的人时,你就成功了。”

没有人可以取悦所有人,最讨厌的人也是相对的概念。记住一句有用的话:“请你最讨厌的人吃饭,而不是请你最喜欢的人。”

总是希望身边同事中的优秀人士多多益善,也希望能走近他们、汲取丰富营养;但每一天我们还是会面对形形色色的普通人,你可以不欣赏她,但也不必全盘否定。

爱唠叨的上司,爱攀比、嫉妒,自我感觉良好或者特别抠门的同事……你不欣赏他们,但不得不朝夕相处。换一个角度,换一种心理看他们,你会怎样呢?

也许她的张扬,你可以拿来弥补自己的怯懦;也许她的吝啬,正提醒了你该收敛一下自己的铺张和毫无节制。

人还是一样的人,换一种方式与他们相处,你会收益颇多。只要说服自己客观地看待事物,而不掺杂太多的个人因素,任何难缠的、刁钻的、古怪的人,你都可以从容不迫地与之相处。

第一类人:特别抠门的人

姝的抠门是远近闻名的。去菜场买菜非得让小贩把一分、一厘都算得清清楚楚;去商场买东西,已经打了折扣的商品,她总能再找出些毛病让该商品的价格再降低些。

同学聚会,她也不爱掏钱,事先不忘问明白是否AA制,如果是的话也总会找出种种理由借故不去。她的为人其实也没有什么大毛病,但有些特讲义气的朋友就因此对她敬而远之。

学习目标:借鉴她的理财观念,学着做一个有计划的人。

光会攒钱的人是没有什么情趣可言的,也要懂得花钱,而且还要懂得将钱花在刀刃上。会花钱,不是说你路过商场的时候,看见刚刚上市的新品因为喜欢。

不管适不适合自己就毫不犹豫掏出信用卡刷刷刷;也不是说逢到降价狂潮,你就控制不住自己,不停地往衣橱里塞一些很可能根本就不会穿一次的衣服,就因为它便宜、就因为听同事说不久前刚刚原价买了同一件。

你不该这么快就忘了,当你打算去云南的小镇住上一阵、或者打算重新装修一下主卧室,却因为平时没有注意节约而捉襟见肘时的窘迫。

缺少的那点钱,并不是大数目,每个月稍微收敛一下“月光公主”的作派,问题就可以迎刃而解。所以,你还得感谢身边多了这样一位“理财顾问”。

第二类人:爱攀比、嫉妒的同事

你有没有过这样的同事,虚荣、凡事爱和人比较。别人买房了,她比谁买的大;别人结婚了,她比谁的老公更有钱、有地位;你升职了,她不看你为此的付出,而是认准你一定是暗地里拍足了某个领导的马屁。

你年纪比她小,工作能力却明显比她强。最让她看不顺眼的是,你不仅有张非常亲和的面孔,身材也玲珑有致,穿什么衣服都好看。恰巧有一天,你的衣服在颜色搭配上有些撞色,她便不留情面地嘲弄你。

学习目标:保持镇静,勇敢还击。

虽然你总是对她避之不及,对方还是会很不识趣地凑近来。你不想伤害她的颜面,她却看成是有机可乘。不妨听听她到底说什么,衣服撞色是吗?

让你显得有些滑稽?不至于吧,她在有意夸大事实,她想借题发挥,都有可能。你可以跟她讨论一下最新的流行时尚,虽然你不是盲目跟风的人,但对流行趋势的成熟把握完全可以挫败她的高高在上。

然而,私底下你可以请教一下色彩顾问或搭配专家,穿衣的确也是门学问,不要小看衣服对女人的作用。可能你在衣服搭配上的确有些问题,正好是个机会,提升一下自己的穿衣品位。如此一来,你的美丽就更完整了,你还要感谢她才对。

第三类人:爱唠叨的上司

你的上司其他什么都还好,就是爱唠叨,得空就唠叨她是如何一步一步从基层做到现在的部门经理。听得人耳朵都要长老茧了,没办法,谁让她是上司呢?

你的自我安慰起初还有些效果,渐渐的,就不再管用了。但又不可能总是回避,大家一个屋檐下抬头不见低头见的,何况自己的升降去留还都由她一手掌握。硬着头皮死撑呗。

学习目标:保持谦虚的心态,取其精华。

你的上司虽然唠叨,也是用心良苦。她的本意是希望自己艰辛的创业史能够帮助属下们迅速成长,但却用错了方法。你也不必太过苦恼,首先你应该庆幸自己身边能有这样一个白手起家的领导作为典范激励自己。

你想,还有人说《红楼梦》应该成为中国人的每年必读。这说明好的东西自有存在的价值,也经得起推敲。所以,上司的“现身说法”你可以作为活生生的教材,“近水楼台”的好事有什么好烦的呢?

这样再听她往事重提,你就不会觉得那么刺耳。你不是在为自己总在事业的“瓶颈期”徘徊得不到迅速提升而困惑吗?有没有反省过自己,遇到挫折的时候你是不是总是选择放弃,而不是像她那样坚持下去。

遇到困难时也总是嫌苦怕累,不愿意自我加压?不要忽略上司的好意,她是让你少走弯路的“提示牌”。

第四类人:自我感觉良好的人

她并不招女人喜欢,但却特别有“异性缘”,长得也有几分姿色,所以总是为此自鸣得意。

一天,她忍不住向你炫耀:“男人就喜欢我这样的,你看假如我俩同时争取一个客户,最后单子肯定落在我这儿。”你觉得她太幼稚,但又无话可说,心里总还是不太舒服。

学习目标:发现她身上的闪光点,弥补自己的弱势。

通常来说,能在人前夸自己外表出众的人,都有些自我膨胀的嫌疑。没有足够的自信,也不会表现至此。所以,仔细观察一下,你会发现她之所以能争取到更多的机会,有时真的就因为她敢于适时地表现自己。

举个例子来说,员工大会上老板让大家为公司的发展出谋划策,你想这种场合还是算了,自己只是个基层职员,有什么想法和领导私下交流吧。她却从容不迫、条理清晰地说出自己的观点,老板并非一定采纳,但却对她的果敢留下了很深印象。

再比如两个人都是媒体记者,同时出席一个名人的记者招待会。一个人想自己是个新手,还是谦虚一些,所以挑了个角落坐下。

采访对象一出场,大家都很兴奋,但这个人就是不愿举手发问,心想举了肯定也是白举,还是会后找个文字资料回去整理一下吧。另一个人却不然,不仅踊跃提问,而且咄咄逼人。一看就是事前做足了功课。

职业的性质决定了畏缩、退却注定不会成就一个好记者。有机会可以坐下来和这样的同事聊聊,让她身上的执着、果敢成为你进步的动力。